「人口減少」② 現状 震災で縮小する地域社会

次代への軌跡

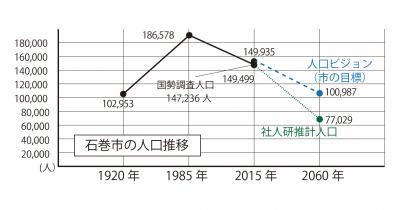

石巻市 次代への軌跡 熊谷 利勝 2019年1月23日(水) 17時48分5年に一度の国勢調査による石巻市の人口(合併前の旧1市6町の合算)は、少子高齢化により1990年に初めて減少に転じると、以来、一貫して減り続けている。加えて東日本大震災で市内の3600人が死亡または行方不明となり、国勢調査人口は2010年の16万825人に対して2015年は14万7236人まで減少。今でこそ県下第2の人口だが、今後10年前後で大崎市に抜かれ、約30年で10万人を割り込むという推計もある。

市の国勢調査人口は1985年の18万6578人がピーク。以降はバブル時代の到来で都市部に人口が流出し始め、2000年の国勢調査からは死者数が出生数を上回る自然減が続く。現在も市に引っ越してくる人よりも市外に出ていく人が多い転出超過は変わらないが、その差は縮小。男性に比べ、女性の転出割合が大きい。

一方で出生数は減少し続け、増加する死者数との差が大きくなっているのが現状だ。

1人の女性が生涯で産む子どもの数の平均である合計特殊出生率は、復興関連の転入者の増で一時的に高まった2015年を除き、1.3前後で推移。2017年は1.29で、全国の1.43、県の1.31を下回っている。市内では婚姻数も減少している。

少子高齢化が進み、相対的に働き手である生産年齢(15―64歳)人口が減少。高齢者が働ける場は増えているが、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の推計では、2020年をピークに65歳以上の総数も減っていく。

働く人が減るということは、稼いだお金を使う人が減ること。つまり、経済が縮小するということだ。商店の経営環境は厳しくなる。企業のもうけが減れば市の税収も減り、行政サービスが低下するおそれもある。補助金が投入される住民バスや路線バスをはじめ、公共交通は現状のままでの維持が困難になってくる。

町内会や集落の存続も危ぶまれ、さらに学校をはじめ公共施設の統廃合も予想される。地域全体の元気がなくなるのだ。

(熊谷利勝)

関連記事

「人口減少」⑤ 提言 地域活動に参画意識持って 次代への軌跡

2019年1月26日(土) 17時31分

「人口減少」④ 展望 自治体競争でなく「共創」へ 次代への軌跡

2019年1月25日(金) 18時33分

「人口減少」③ 対応 40年後の10万人維持へ 次代への軌跡

2019年1月24日(木) 17時57分

「人口減少」① 課題高齢化で自治会活動低迷 次代への軌跡

2019年1月22日(火) 21時06分

新着記事

-

石巻市議会定例会は28日の本会議で、追加提案された本年度の補正予算案を審議した。新型コロナウイルスへの対応をただす関...(続きを読む)2020年3月2日(月) 11時05分

-

政府が26日に新型コロナウイルスの感染拡大防止へ今後2週間の催しについて中止・延期または規模縮小を要請したことを受け、...(続きを読む)2020年3月2日(月) 11時03分

-

石巻市は28日、新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・亀山紘市長)の第3回会議を市役所で開き、首相の要請に基づき市...(続きを読む)2020年2月29日(土) 10時58分

-

石巻市議会定例会は27日、本会議で新年度の一般会計など予算案を審議した。予算案に関連して空席となっている第2副市長の選...(続きを読む)2020年2月29日(土) 10時53分

-

石巻市立蛇田小学校は26日、溶接などを手掛ける同市大街道東の(株)宮富士工業(後藤春雄社長)で、ものづくり体験を行った...(続きを読む)2020年2月28日(金) 9時16分

-

地域の未来を考える紙面企画「次代への軌跡」では18日から5回、主に石巻市内の中学校に焦点を当てた「部活動の選択肢」をテ...(続きを読む)2020年2月27日(木) 13時03分

-

東松島市は25日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長・渥美巖市長)を開き、要請を受けた大崎市と涌谷町にマス...(続きを読む)2020年2月27日(木) 10時01分